海外への輸送では、日本から出荷されるパレットやカートン、木箱、木枠などに「ラベル」が貼られています。

このラベルはどのように使い分けたらいいのでしょうか。

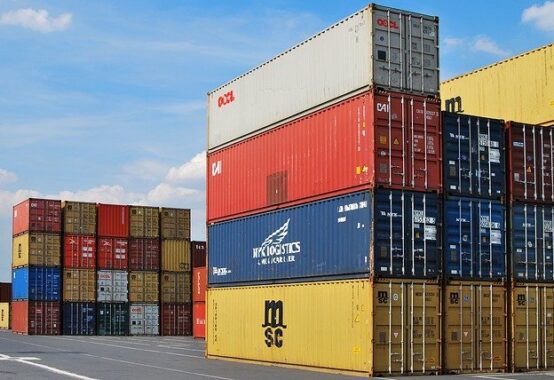

日本国内で輸送されるのとは違い、世界各国の貨物が日夜、空港や港で積み下ろしされています。

どこからどこに向けて輸送されている貨物なのか、外箱に目印がなければ倉庫で実際の荷役作業をしている作業者には伝わりません。

どこのだれが見ても、書類と照合できるように外箱に貼り付けたり印刷した印のことを「荷印(ケースマーク)」といいます。

今回はこのケースマークについて、詳しくご紹介していきます。

荷印(ケースマーク)の役目は?

貨物の外装に貼り付けされた、または印刷されたマークのことを、荷印またはCase Mark(ケースマーク)、またShipping Mark(シッピングマーク)と呼んだりします。どれも同じことを指すのですが、このケースマークは様々あります。そして、国際貨物には欠かせないもので、重要な役割を果たしています。

このケースマークが無ければ、大事な貨物が迷子になってしまうかもしれません。なぜなら、外装に目印がなければ、港や空港、倉庫で実際に貨物を動かす作業をしている作業者には、どこからどこに運ばれる貨物で、何個あるのか、外装だけでは判断することができないからです。荷役作業者にわかりやすく、「この商品は〇〇(向け地)へ行くんだよ!」「これは1番から20番まで20箱あるんだよ!」と一目見てわかるように、目のつきやすい側面に貼り付けされなければいけません。

日本から世界各国へ運ばれる大量の貨物は、経由地でコンテナから降ろされ、また次の向け地へ向かって積み込みされます。同じコンテナの中にたくさんの貨物があるので、その中から一つ一つ、書類と照合して積み替えを行っています。その目印になる大切な役目を果たしているケースマーク。

実際には、どのようなケースマークがあるのか、具体的に見ていきましょう。

荷印の記載事項

ケースマーク貼付けの目的は、下記のようなものが挙げられます。

- 梱包された貨物の中身の判別ができるようにする

- 積み下ろしの際、貨物の仕分けを容易にする

- 取り扱いについての注意を促す

- 保管時の特別指示なども可能

- ケースごとの重量や容積が判別できる

- 複数個ある場合、連番を付けることで紛失を防止する

- 書類のケースマークと現物が一致しているか確認できるようにする

上記の目的を果たすため、ケースマークにはどのような情報を、どこまで載せればよいのでしょうか。

記載事項には決まりがある?!

基本的にケースマークの記載事項には決まりはありません。

であれば、別の貨物と混合されないよう、全部の情報を記載するほうが良いのでしょうか。

いいえ、あまりにも多くの情報はかえって混乱することがあります。

なぜなら、ケースマークは貨物に付けられるだけでなく、書類にも記載されなければいけないからです。現物と書類は必ず一致しなければいけないので、あまりにも多くの情報を載せてしまうと、現物のケースマークは見にくくなり、書類のほうは記載を間違えやすくなってしまうリスクが出てきます。

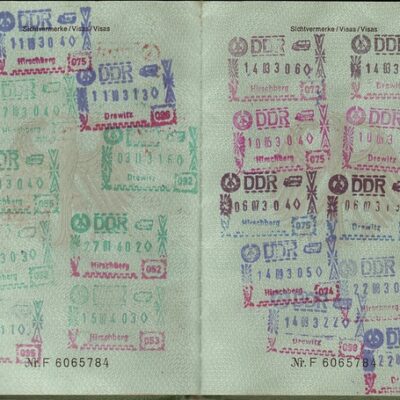

ケースマークが決められている場合は、決済方法が信用状取引の場合や、荷受人から指示を受けた場合などが挙げられます。その時は、指示に従って、指定されたケースマークを貼り付ける必要があるので、一度ケースマークを作成し、写真などで先方に確認してもらうのも一つの方法です。信用状取引の場合は、特に気をつけて一言一句、間違いの無いようケースマークを作成しましょう。

*注意:日本から出荷するからといって ケースマークにMADE IN JAPAN を容易に記載してはいけません。原産地の情報は重要で、真に日本製でない商品に MADE IN JAPANを表記してしまうと、相手国で輸入許可が下りない場合もあります。

代表的な荷印の決め方

特に決まった様式のないケースマーク。では、どのようなものが一般的に使用されているのでしょうか。

ここでは、ケースマークの具体的な記載例を何例か挙げてみたいと思います。

一般的には下記のような情報が記載されることがあります。

- 仕向地(DESTINATION)

- 荷主名(会社の名前など)

- 重量(NET WEIGHT, GROSS WEIGHT)

- 容積(MEASUREMENT)

- 通し番号

- マーク(ひし形や長方形、丸に囲まれたマーク)

具体例1)

USA, CHARLOTTE

OTS ASTRACON

C/NO.1-30

G.W.30KGS

意味:USAのCHARLOTTE向け、荷主は、 OTS ASTRACON様、ケース(またはカートン)が1から30まであり、重量は1箱30キロあります。という意味になります。

具体例2)

意味:BUENOS AIRES向け、荷主は OTS INTERNATIONAL様、パレットが1から2まであります、という意味になります。

荷印と書類の一致

ケースマークは、梱包後の貨物に貼り付けます。そして、通関書類や船積書類にも記載しなければいけません。

通関書類であれば、パッキングリストへ「Mark」として、また保険証券や原産地証明書、税関申告書類などにケースマークを記載されます。

船積書類であれば、B/L(船荷証券)または航空貨物運送状(AWB)のMark欄へ記載されます。この時、どちらの書類も英語で書かれますので注意しましょう。

例外として、中国向けなどは漢字を入れたケースマークで出荷される荷主様もまれにいらっしゃいます。しかし、国際貨物では荷役作業者がわかりやすい、また判別しやすい言語を使うことも想像に難くないでしょう。

では、実際に英語ではどのように書くのか、上記の具体例を使って表記してみましょう。

具体例1)英訳

USA, CHARLOTTE

OTS ASTRACON

C/NO.1-30

G.W.30KGS

具体例2)英訳

BUENOS AIRES

OTS

INTERNATIONAL

P/#.1-2

(IN DIA.)

このように、枠でかこまれたものはその形も表記します。

○の場合は、IN CIRCLE。△の場合は、IN TRIと書きます。

ケースマークは、カートンで出荷する場合はカートンの外装に貼り、パレットの上に積んで出荷する場合は、パレットに載っているカートンをしっかりとラップで巻いてその外装にケースマークを貼りましょう。(カートンそれぞれに貼ると、書類のケースマークと相違が出てきてしまいます。)

LCL(小口貨物、混載便)の場合はケースマークが無いと、海外で貨物の紛失のリスクが上がってしまうので、引き受けてくれない混載業者さんがほとんどです。

FCLでコンテナまるまる一本の中に貨物を積み込んで、荷受人のもとへ届けられるまで荷下ろしされない貨物については、ケースマークを必ずしも貼付けする必要はありません。また書類に記載する場合は、N/M(NO MARK)と表記します。

LCLで出荷するのか、またFCLでコンテナ1本を仕立てるのかでケースマークの貼付けが変わってきますが、取引のある向け地などについてはマークを定型にしたり、個数の多い出荷であればカートンに直接印刷したものを出荷したりと、様々なパターンがあります。しかし、一番重要なケースマークの表示は、港や空港、倉庫などで荷役作業をする人の立場を考えた分かりやすい、見やすいものにすることを心に留めておけばデザインもぱっと決まるかもしれません。

また、海外から輸入される時に目にする段ボールも、ケースマークをよく見てみると段ボールの中に何が入っていたのか、想像するのも面白いですね。

この記事を読んだ方にオススメの記事はこちら!