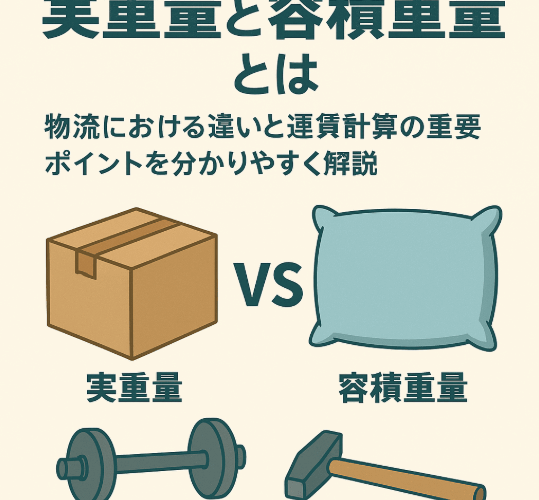

物流における「実重量」と「容積重量」は、単なる重さの違いではなく、運賃に直接関わる重要な判断基準です。

同じ1kgの荷物であっても、金属製の工具と大きな枕では、かかる送料が大きく異なる場合があります。これは、物流の現場では「重さ」だけでなく「体積」も料金に影響を与える要素として考慮されているためです。

本記事では、実重量と容積重量の違いや計算方法、輸送手段ごとの取り扱いの違い、そして物流コストを抑えるためのポイントについて、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。

目次

実重量と容積重量の定義とは?

物流における「実重量」と「容積重量」は、運賃計算を行う際に欠かせない2つの重要な概念です。

簡単に言えば、実重量は荷物そのものの実際の重さを指し、容積重量は荷物の体積をもとに換算された「見かけの重さ」を意味します。これらは、いずれも運賃計算の基準となる可能性があり、ほとんどの運送会社では実重量と容積重量を比較し、どちらか重い方を運賃の計算基準に採用しています。

このように重量の扱いが複数あるのは、物流業界におけるスペースの重要性が関係しています。運送手段には「重さ」だけでなく「スペース」という別の制約があります。たとえば、同じ1kgの荷物でも、手のひらサイズの金属部品と、大きな枕のようなスポンジ製品では、必要な輸送スペースがまったく異なります。

スペースを大きく占有する荷物は、トラックや航空機において他の荷物を積載できる余地を奪ってしまい、結果として非効率な輸送になります。

これを公平に評価するために「容積重量」の考え方が導入されました。

物流に携わるうえでは「どちらの重量が料金に反映されるのか?」を見極めるスキルが求められます。単に“重さ”だけを気にするのではなく、体積も含めて正しく理解することが、現代物流における基本中の基本なのです。

なぜ容積重量が運賃計算に使われるのか?

容積重量は、「輸送スペースの効率利用」を目的として導入された仕組みです。特に航空貨物や国際配送では、この容積重量の考え方が非常に重視されており、実際の重さ以上にスペースがコストに直結します。

たとえば、航空機や宅配トラックには積載できる容積に限りがあります。もし、軽いけれども非常にかさばる荷物がスペースを埋め尽くしてしまった場合、他の貨物を積載できなくなり、空間が無駄になってしまいます。これは輸送業者にとって明らかに損失であり、そのスペースの使用に対して適切な料金を課す必要があります。

このような背景から、「見た目の大きさ=容積」に対しても正当な課金を行うため、容積重量という概念が生まれました。以下がその典型例です。

- 鉄アレイ(1kg):とても重いが小さいため、積載スペースをほとんど取りません。こういった荷物は実重量で課金されるのが合理的です。

- 枕(1kg):軽いが非常に大きくかさばるため、実際の重さは1kgでも容積換算では20kg以上に相当することも。こういった場合は容積重量が採用されます。

また、特に航空輸送ではスペースあたりのコストが極めて高いため、容積の大きい貨物はそれだけで大きなコスト負担となります。そのため、容積重量による課金は業者の利益確保において欠かせない要素なのです。

このように容積重量は、「輸送空間という見えない資源の適正価格化」を目的とした、非常に合理的な仕組みです。これを理解していないと、見積もりの時点で誤算が発生し、物流コストが想定以上に膨らむことも珍しくありません。

参考文献:容積重量とは

実重量と容積重量の計算方法

運賃を正しく見積もるには、「どちらの重量が基準になるか?」を判断する必要があります。そのために、実重量と容積重量の正しい計算方法を理解しておくことが重要です。

実重量は単純明快です。荷物をスケールに載せて測ったそのままの「kg単位」の重さを使用します。特別な計算は不要で、重い荷物であればあるほどこの実重量が適用されやすくなります。

一方、容積重量には運送手段ごとに異なる計算式が存在します。代表的な例として以下が挙げられます。

- 航空便の容積重量

- 計算式:縦(cm) × 横(cm) × 高さ(cm) ÷ 6,000

- 例:100cm × 50cm × 40cm = 200,000㎤ → 200,000 ÷ 6,000 = 33.33kg

- 海上便の容積重量

- 計算式:縦(m) × 横(m) × 高さ(m) × 1,000

- 例:1m × 1m × 1m = 1㎥ → 1,000kgとして扱われます

海上輸送やトラック便では、航空便ほど容積重量が厳密に適用されないケースもありますが、大型貨物や軽量物においては容積重量を用いてコスト調整を行う事業者も増えています。

このように、事前に各輸送手段ごとのルールを把握し、実重量と容積重量を比較しておくことで、「見積もりと請求のズレ」や「赤字運送」のリスクを未然に防ぐことができます。

参考文献:荷物実重量と容積重量計算方法

運送手段によって重量の扱いが異なる理由

同じ貨物であっても、輸送手段によって実重量と容積重量のどちらが適用されるかが異なります。これは各輸送手段が持つ特性や制約が関係しているためです。

たとえば、航空輸送は高速である一方、燃料効率や積載スペースが限られており、コストも高いため、容積重量を厳格に適用します。一方で、海上輸送は大量・大型輸送に適しており、スペースに多少の余裕があるため、実重量ベースの料金体系を採用していることが多くあります。

さらに、国内のトラック輸送は柔軟性に富んでおり、積み方や配送ルートの状況によって実重量と容積重量のいずれかを適用するケースが多いです。以下にそれぞれの特徴をまとめます。

- 航空便:容積重量が基本。軽量高価格商品の輸送や、緊急配送などに適しています。

- 海上便:実重量が中心。コストが安く、大量かつ大型の商品に向いています。

- 国内トラック便:ケースバイケースで対応。混載便では容積ベースが適用される場合もあり。

つまり、単に料金の安さだけではなく、「どの輸送手段が、自社の荷物にとって最もコスト効率が良いのか?」を重量ルールに照らして検討することが大切なのです。

運賃コストを最適化するためのポイント

実重量と容積重量の知識を活かせば、日常の物流コストはまだまだ削減できます。現場でできる工夫が、企業の利益率に直結します。

多くの企業では、運送費がコスト全体の10〜20%を占めています。無駄なスペースを含んだ梱包や、適切でない輸送手段の選択は、こうしたコストの増大を招きます。逆に、ほんの少しの見直しで大きな削減効果を得られる可能性があります。下記が具体例になります。

- 梱包サイズの見直し:製品に対して大きすぎる箱を使っていませんか?無駄なスペースが増えるほど容積重量が増加します。梱包材や箱の形状を見直すだけで、運賃を10〜30%削減できることもあります。パレットや木箱で梱包をすると容積が大きくなるため、必要な強度に合わせた梱包が大切です。

- 出荷方法の分割:大きな荷物1つを出すよりも、小さな荷物2〜3個に分けたほうが安く済むケースがあります。出荷パターンを柔軟に考えることがポイントです。

- 輸送手段の選定:「とにかく早く届けたい」以外の場合は、航空便よりもトラック便・海上便の方がコストを抑えられます。納期に応じた選択が必要です。

- 料金形態の再確認:輸送業者との契約条件を定期的に見直しましょう。容積重量の係数や最低料金の設定が業者ごとに異なり、そこに改善余地がある場合も多いです。

- 物流の見える化:荷物の重さと容積、輸送手段ごとのコスト推移をExcelやBIツールで分析すれば、改善ポイントが浮き彫りになります。

まとめ

物流コストの削減に特別なノウハウは必要ありません。重要なのは、「重量の使い分け」を意識すること。そして、日々の業務に工夫を取り入れることです。物流の世界では、「実重量」と「容積重量」の違いを正確に理解することが、効率的かつ収益性の高い輸送体制を築くための基本です。

荷物の重さだけを見るのではなく、見た目の大きさも加味した計算方法を導入することで、輸送の公平性が保たれ、企業も運送業者も共に納得できるコスト構造が実現できます。また、これらの知識は一度身に付ければ、日々の配送戦略に活かすことができます。

梱包方法を見直し、最適な輸送手段を選ぶだけで、大きなコスト改善につながるのです。ぜひ今回の記事を参考に、物流の現場での見直しに役立ててください。